タカハシウクレレの特徴と工夫について

2007年の発売開始以来、多くの皆様から支持され続けてきたタカハシウクレレには、他とは違う様々な工夫が施されています。

ここではその一部分をご紹介いたします。

ひとめでわかる個性的なデザインと豊富なラインナップ

タカハシウクレレのボディシェイプはどれも可愛らしくて個性的です。

単に変わった形ということではなく、音響特性やホールド性能等々、製作者の長年の研究と工夫から生まれた実用的なものばかり。

ソプラノ・コンサート・テナーという3サイズで合計10種類ものボディデザインがあります。

それぞれのデザインは「タイプ」として大きく5つに分類されます。

バリエーションはボディデザインの他、ヘッドデザインも3種類用意されており、数多くの組み合わせが可能です。

トレードマークのサブホールと、多様なホールレイアウト

ひとめ見ただけで「タカハシウクレレ」とわかるのが、トレードマークともいえるトップホール横の小さなホクロ穴。(サブホール)

製作者の気まぐれで位置も大きさもバラバラですが(笑)、それも楽しい個性と受け入れられています。

そしてこのサブホール、実は伝統的なセンターホールだけにこだわらないという製作者の気持ちのシンボル。

タカハシウクレレでは、メインホールの位置を通常のセンターの他、左右どちらかに寄せた「シフトホール」、サイド後方にあける「サイドメインホール」の

3つから選択できます。

さらにサイド前方には少し小さめの「モニターホール」の併設も可能です。

同じサイズ、同じ構成材でもホール位置によってサウンドの響き方はかわってきます。

こうした多彩なホールレイアウトもタカハシウクレレの特徴の1つです。

1つの木材にこだわらない自由な材の組み合わせ

その昔ウクレレのボディといえばコア材かマホガニー材、同じ木材での単色ボディが当たり前でした。

今でこそいろいろな材のウクレレもありますが、実はタカハシウクレレはその先駆者でありました。

ウクレレ材料として一番有名なコア材をあえて使わないという妙なこだわりがありますが、それ以外の木材は音や耐久性に問題がなければ

積極的に構成材として取り入れる姿勢を貫いています。

トップ材・サイド材・バック材にそれぞれ違う材を使うことも珍しくなく、そこから生まれる独特のサウンドはもちろん、見た目の

色対比の楽しさも魅力の1つとなっています。

もちろん楽器としての基本は大切。譲れない部分は伝統的で良質な材料をきっちりと使い分けます。

人間工学に基づいた、握りやすく疲れにくいアシンメトリー・ネックシェイプ

タカハシウクレレ工房はネックこそがウクレレの中で最も重要な要素だと考えており、そこには多くのコダワリが隠れています。

例えばネックシェイプ。通常ウクレレのネックはとても薄いものが多いのですが、タカハシウクレレはナット付近でも18mm~19mmと少し厚みを持たせています。

これは、親指とその他指で何かを挟む時にはある程度厚みがあった方がチカラを入れやすく疲れにくいという科学的な根拠に基づきます。

またネックグリップにも秘密があり、

一般的なウクレレのネックの断面図は1弦側4弦側対象な楕円形ですが、タカハシウクレレではカーブの頂点が4弦側に寄っているアシンメトリー(非対称)グリップです。

一部高級ギターにも採用されているこのネックシェイプは、やはり人間工学に基づいて設計されたものです。

さらにフレットはウクレレとしては太くて高めのギター用を採用しています。(詳しくは後記述)

これらの工夫により、長時間の演奏も指先が疲れにくく、また握力の弱い方でもラクにセーハプレイが可能です。

なおネック材は全モデル共通仕様として、大変良質なマホガニー材が使われています。

サスティーンを向上させる大きめのフレット

タカハシウクレレで採用しているフレットは実はウクレレ用ではなくギター用のフレットです。

一般的なウクレレに比べると幅も高さもあるフレットですが、そのサイズだからこそ、

音の立ち上がり感やサスティーン面での優位性が生まれます♪

また高さのあるフレットは、ビブラートやハンマリングオン、プリングオフ、ベンディングといった

深い表現力には欠かせないテクニックも、とても容易にこなすことができます。

先説明のネックの程よい厚み、アシンメトリー・グリップシェイプ、そしてこの高さのあるフレットが

タカハシウクレレの弾きやすさの大きな理由の1つです。

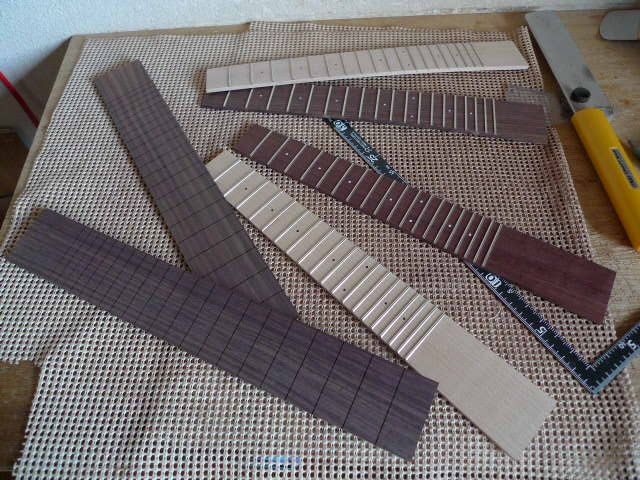

ネック痩せを防ぐ指板バインディング

季節により空気が乾燥しすぎる日本では、ウクレレの指板が収縮して痩せてしまい、

結果としてフレットエッジが飛び出してしまう事例が珍しくありません。

フレットエッジの出っ張りは演奏性を悪くしますし、怪我の危険性すらあります。

タカハシウクレレでは指板の外側に薄い木材によるバインディングを施し、

乾燥時にもフレットエッジが飛び出すことなく、いつでも安定したフレットコンディションをお届けします。

バインディング材には、ローズウッド指板にはメイプル材を、メイプル指板にはローズウッド材を使い、色違いの遊び心も持たせています。

また、そもそも指板材そのものが乾燥により収縮するのをできるだけ防ぐ為、ローズウッド指板にはオイル塗膜を作る特殊なオイルフィニッシュを、

メイプル指板にはボディ同様のクリアー塗装を施しています。

ハイフレットまで楽しめる、正確な音程を導く補正を施した弦長(スケール)

フレット楽器のピッチ(音程)を完全に合わせることは不可能とされていますが、弦長(スケール)が長い程その正確性は増していきます。

タカハシウクレレでは、ソプラノは360mm、コンサートは392mmと、一般的なソプラノ・コンサートよりも少しだけ長いスケールを採用し、

ピッチの安定化を図っています。

また特に音程がシャープしやすい低フレット域は、

経験に基づく独自の補正数値を施してフレット位置を決定しています。

さらに、最も重要なオクターブ調整には3mm厚のサドルを使い、各弦に合わせて細かく頂点位置補正を施しています。

製作者の実用性への本気のこだわりの証しの1つです。

優れた振動伝達を生み出すPANDAブリッジ

最も重要なパーツの1つであるブリッジは、台座下部に良質なシトカスプルースをサンドした独自の構造です。

(黒い本体材と白いベース材の白黒スタイルからPANDAブリッジと呼んでいます♪)

これまで常識とされていた硬質材で直接弦振動をトップに伝えるのではなく、あえて軟材をクッションとし振動をやさしく伝えることにより、

音のゼロからの立ち上がりカーブがより滑らかかつピーク時の山も大きく感じられ、音の減衰も緩やかに優しく消えていきます。

当工房ならではの地味で画期的な工夫です♪♪

手作り感あふれる塗装仕上げと時々みられる遊び心

タカハシウクレレの仕上げはとても風合のあふれるもの。塗装は一部モデルを除きウレタン塗装です。

高級ハンドメイドウクレレによくあるニトロセルロースラッカーをあえて使わないのは、

ゴム製スタンドやゴムマットの上にも遠慮なくウクレレを置いたりできるようという、実際の使い勝手への配慮から。

(コストはウレタンの方がかかるんですけどね・・W)

もちろん使用している塗料は、木製の食器に使っても問題のない強靭かつ無害のもの。

間違ってペットが噛んだり舐めたりしてしまっても安心です♪

そして塗装は1台1台刷毛塗りで行います。効率のよいスプレー塗装を使わないのは、楽器として理想的な極薄の被膜にしたいから。

完成後に僅かに残る刷毛塗りならではの質感も好きなのです。

艶消しのマットな質感とあいまって、木材の凸凹をそのまま感じられる、暖かみのある仕上げです。

またウクレレは楽しみながら作った方が何故かよい音になるという経験値から、時々ちょっとした遊び心を加えています。

サブホールの位置が時々違ったり、ホヌマークが意外なところに配置されたり、ヘッドの色が変わったりロゴマーク配置が変わったり便利な小穴が開いていたりするのは、

全て製作者の気まぐれ(遊び心)です。

そんなところもハンドメイドならではの魅力の1つと捉えていただければ幸いです。